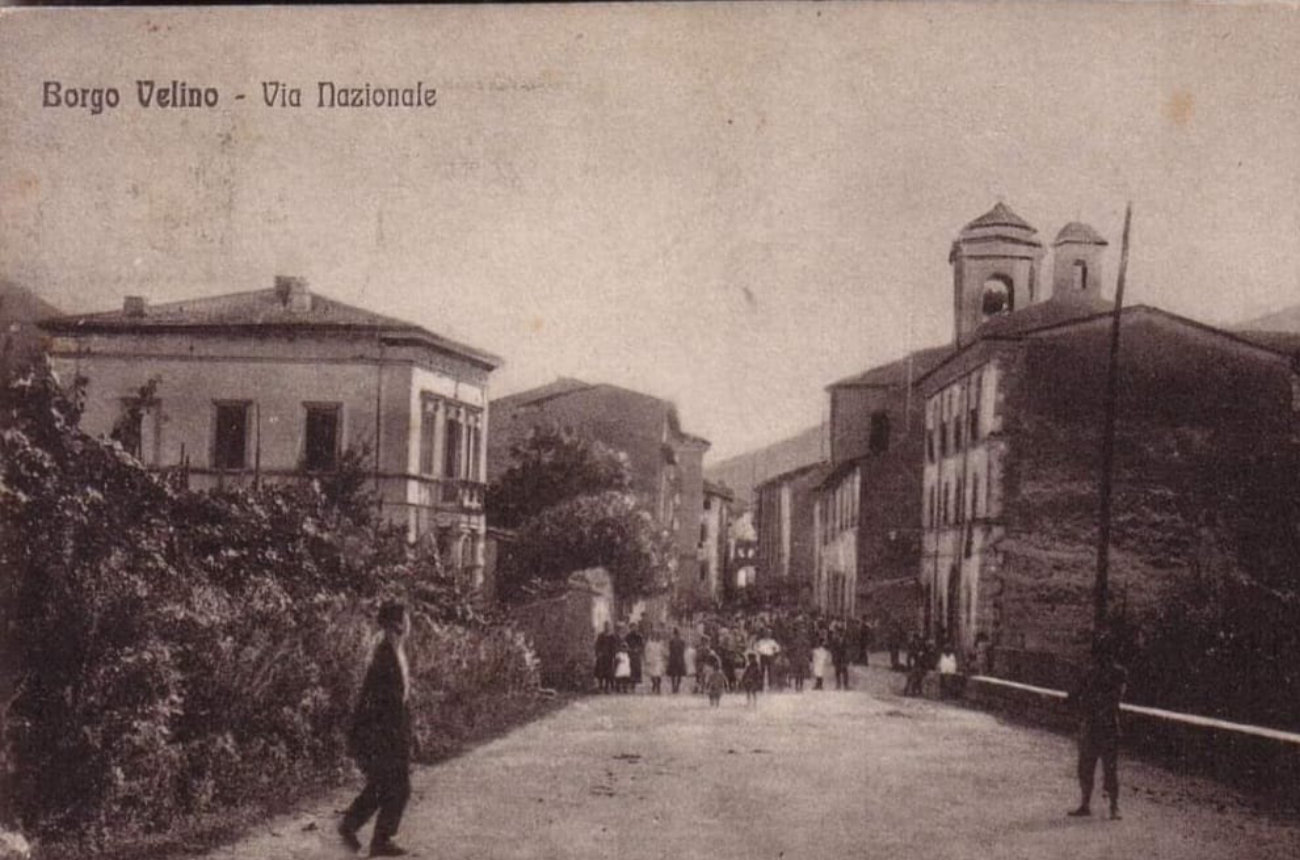

Nel cuore dell’alta valle del Velino, già costellata di ricche ville imperiali al tempo dei Flavi, nel corso del XIV secolo fu fondato per sinecismo dagli abitanti di Forca Pretula il Borghetto rinominato Borgovelino nel 1863, dopo l’unità d’Italia. Nei cinque secoli precedenti, il borgo di tipica fondazione angioina con la solida difensiva texture muraria, la porta turrita, all’interno le ordinate strade parallele attraversate da una trasversale compartita dagli Otto cantoni era stata alle origini parte integrante del territorio di Cittaducale, dal 12 giustizierato d’Abruzzo provincia Abruzzi Ultra II, nel secondo quarto del XVI secolo era stata assegnata in dote a Margherita d’Austria fino al 1731 agli Stati Farnesiani d’Abruzzo condividendo la sorte del Regno delle Due Sicilie e infine del Regno d’Italia.

In spiritualibus, fino al 1502 era stato parte del Vicariato di Cittaducale, Diocesi di Rieti. Quando i canonici della collegiata di Sant’Antimo chiesero al papa di conferire maggiore importanza a Cittaducale in memoria dello scampato pericolo della peste che imperversava nel territorio, Alessandro VI colse l’occasione di mettere in difficoltà il cardinale Giovanni Colonna vescovo di Rieti, ferocemente inviso ai Borgia insieme con il suo casato: il 24 giugno 1502, il papa concedeva a Cittaducale con il suo territorio il rango di Diocesi, di fatto un’enclave per l’antico Reatinus.

Le terre della Diocesi di Cittaducale furono illustrate in clipei ovali nel fregio della sala delle udienze del palazzo vescovile commissionato al pittore Ascanio Manenti dal vescovo civitese Pomponio Vetuli (162 – 1652).

L’immagine del Borghetto, corredata dall’epigrafe ASPICE BURGETTI SUNT HAEC INSIGNIA CUIUS/NON TIMIDA EST MARTIS AD ARMA MANUS, corrisponde compiutamente all’assetto urbano originale fortemente compromesso dai terremoti che imperversarono dal 14 gennaio fino al dicembre 1703.

Anche la chiesa matrice intitolata a San Matteo Apostolo, al centro dell’abitato, fu distrutta e pian piano ricostruita con l’intento di dotare l’edificio sacro a croce latina absidata, finalmente completato nel 1787.

Possiamo immaginare il grande cantiere allestito dai fedeli durante larga parte del secolo, officiato dai parroci che si avvicendarono recuperando gli arredi d’uso liturgico scampati ai terremoti per impartire i sacramenti ai fedeli e dare testimonianza alla catechesi in tempi difficili.

In queste circostanze, nella tarda primavera 1742 fra Leonardo da Porto Maurizio intraprese la sua predicazione nel territorio della Diocesi di Cittaducale, ritornando ancora nel 1751 ormai vecchio e malato durante l’ultimo ciclo di missioni.

Fra Leonardo, al secolo Paolo Girolamo Casanova (Porto Maurizio, 20 dicembre 1676 – Roma, 26 novembre 1751) si era formato in gioventù presso il Collegio Romano de Gesuiti ed aveva intrapreso il noviziato dal 1697 presso il convento dei Riformelli di Santa Maria delle Grazie a Ponticelli vestendo l’abito francescano nel 1702 a San Bonaventura sul Palatino.

Apostolo delle Tre Ave Maria, promotore della devozione al Nome di Gesù e alla vergine, promulgatore della Via Crucis, fra Leonardo da Porto Maurizio mise a punto il suo metodo di missione di 15 giorni nelle campagne, di 18 giorni nelle città svolgendo ben 343 missioni dal 1730 in poi durante l’arco di 44 anni secondo la testimonianza del Diario redatto dal segretario Diego da Firenze.

Instancabile missionario in Liguria, in Toscana e in Corsica, non mancò di visitare camminando a piedi scalzi i territori più vicini alla sede di San Bonaventura sul Palatino, eppure attraversati dai confini dello Stato Pontificio e del Regno di Napoli «coll’indulgenzadelle Sacre Stazioni di Roma, e dell’Ordine» secondo i ricordi di fra Luigi Antonio di Cotignola suo biografo.

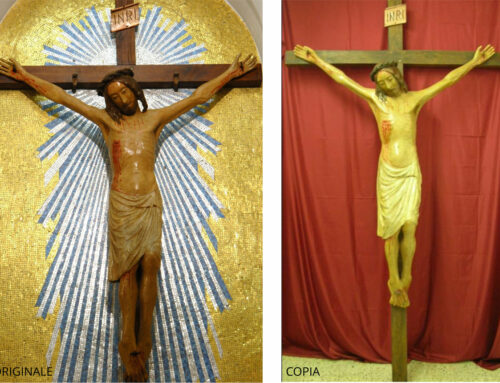

L’infiammata predicazione del Francescano della Riformella, che portava con sé l’immagine miracolosa della Madonna del Santo Amore della chiesa di San Bonaventura sul Palatino, fece sì che la devozione mariana si manifestasse per i fedeli del Borghetto con le festività della quarta domenica di settembre: così la secentesca immagine della Madonna con il Sacro Cuore del Bambino Gesù (cm. 77 x 55) scampata ai terremoti fu titolata Madonna del Santo Amore e inclusa in una raffinata macchina processionale in legno indorato, accompagnata da due angioletti e coronata da un timpano mistilineo, a tutt’oggi tradizionalmente esposta durante il triduo in preparazione della festa e infine portata in processione nelle vie del paese.

Al tempo della missione di fra Leonardo, l’edificio della chiesa parrocchiale doveva essere spoglio, soltanto definito dalla facciata in pietra con le buche pontaie a tutt’oggi in vista. L’interno era austero, ma già elegante per l’equilibrio dei volumi della navata, delle due cappelle laterali voltate a botte, del presbiterio con l’altare maggiore sovrastato dalla cupola, degli ordinati bracci del transetto e del coro.

Soltanto più tardi le sobrie pareti in muratura sarebbero state impreziosite da rilievi plastici, lesene e colonne, cornici dentellate, ampie volute, stucchi policromi.

Nelle cappelle laterali, dedicate a Sant’Antonio di Padova e alla Madonna, gli altari sarebbero stati impreziositi da sculture allegoriche e statue di profeti, il fastigio dell’altare maggiore sarebbe stato costituito come una sorta di apparato di scena sormontato dalla Gloria e dagli angeli a sostegno della cornice dell’Apostolo titolare della chiesa.

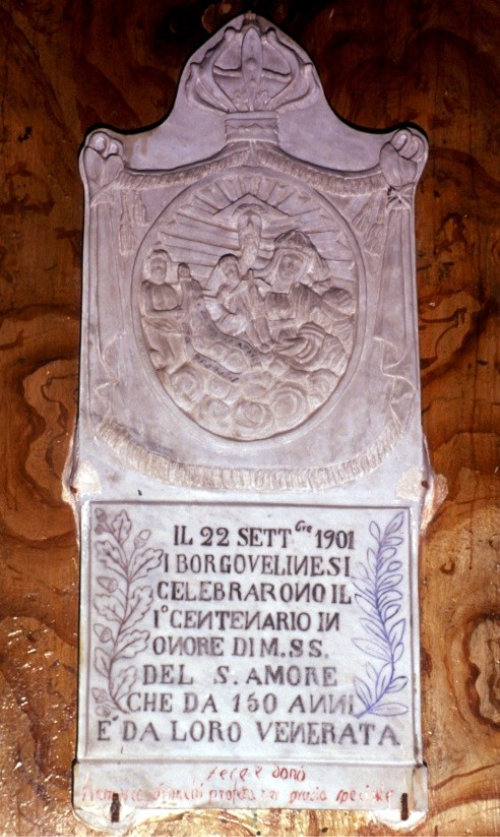

Solo agli inizi del Novecento, nel braccio destro del transetto della chiesa parrocchiale di San Matteo Apostolo fu posta la lapide celebrativa con un ovato in bassorilievo raffigurante Dio Padre, la Madonna con il Bambino, la colomba dello Spirito Santo con il cartiglio IL 22 SETTEMBRE 1901/I BORGOVELINESI/CELEBRARONO IL 1°CENTENARIO IN/ONORE DI M.SS./DEL S. AMORE/CHE DA 150 ANNI/È DA LORO VENERATA.

In basso, in corsivo, scorre sull’orlo la dedica FECE E DONÒ/FRANCESCO BRANCHI/PROFETA PER GRAZIA SPECIALE.

Certo i contemporanei capirono ed apprezzarono in grazia ricevuta l’epigrafe murata in chiesa: ad oggi, non è restata l’ulteriore documentazione delle vicende personali e familiari che indussero il committente a chiedere e ad ottenere l’allestimento della lapide in testimonianza della devozione popolare della Madonna del Santo Amore.

Solo l’anagrafe del Comune di Borgovelino riporta il nome di Francesco Branchi, contadino morto a 72 anni alle nove e trenta antimeridiane del 22 gennaio 1913. Ne fa fede il messo comunale e i testimoni, che accompagnarono l’agonia dell’anziano. Solo un mese prima, il 20 dicembre 1912, era morta la moglie Maddalena Vallocchia.

Restano avari i documenti che potrebbero sciogliere la “grazia speciale” riconosciuta da Francesco Branchi: resta indimostrata la pia ipotesi che la cerchia ristretta della sua famiglia sia scampata da un’epidemia, visto che nell’anno 1901, dal mese di febbraio al dicembre successivo, morirono a Borgovelino ben sette dei Branchi, segnatamente in ordine cronologico Davide (6 febbraio), Domenico (28 aprile), Giuseppe (30 aprile), Oliviero (22 luglio), Flavia (17 settembre), Caterina (25 settembre), Giovanna (23 dicembre).

In quegli anni, la tubercolosi mieteva le sue vittime: tra i tanti miracoli riconosciuti nel processo di canonizzazione, proclamato santo da papa Pio IX il 29 giugno 1867 fra Leonardo da Porto Maurizio fu scelto tra i santi protettori dalla grave malattia che egli stesso aveva sperimentato.

La devozione particolare espressa da questo devoto della Madonna del Santo Amore sia ancora di esempio e di incoraggiamento per i fedeli di Borgo Velino. A cura di Ileana Tozzi.