Il castello di Labro è documentato fin dal 956, quando l’imperatore Ottone I aveva investito Aldobrandino de’ Nobili feudatario di una dozzina di castelli al confine tra i contadi di Rieti e di Spoleto.

Per effetto dei continui conflitti con i Poiani, signori del castello di Luco, a metà del XV secolo i Nobili furono esautorati dal controllo della parte più alta del castello.

Agli inizi del secolo successivo, Giordano de’ Nobili avrebbe provveduto alla ricostruzione della residenza di famiglia, addossata alle mura esterne del paese addossato alla collina di cui con le sue cordonate segue le curve di livello, aprendosi a ventaglio sulla valle reatina.

La Visita Apostolica condotta dal vescovo di Ascoli Pietro Camaiani il 29 marzo 1574 presso il castello di Labro nel contado reatino ebbe inizio dalla chiesa collegiata di Santa Maria, retta dall’arciprete Pietro Pileri, un vecchio centenario inabile e decrepito, il cui coadiutore don Sestilio Trotti dell’Abbazia di Ferentino, informato dell’arrivo del Visitatore, se ne andò insalutato ospite provocando il biasimo del Visitatore e l’imbarazzo dell’incolpevole vegliardo.

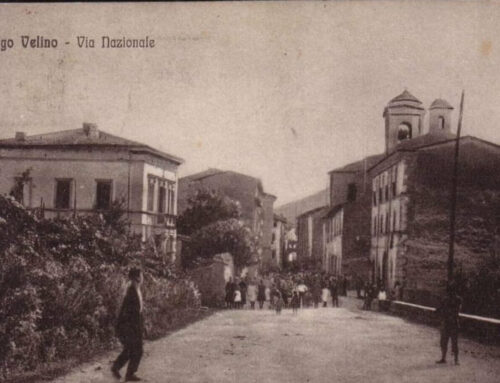

La fabbrica, intrapresa dopo il 1508 sui resti di una costruzione precedente, era stata costruita in pietra a faccia vista con coronamento orizzontale, affiancata dalla torre campanaria in pietra grigia, aperta da monofore a due livelli.

Benché godesse dei benefici ceduti dalle chiese di Sant’Angelo, San Giovanni Battista e San Nicola nel territorio di Colli, fu trovata «incomposita ac inornata», con il tetto sconnesso, il pavimento in terra battuta, le pareti non scialbate, gli infissi malconnessi, la porta laterale sempre aperta. Per di più, «reperiuntur in eadem ecclesia plura altaria indotata … et quedam alia altaria vel debite ornentur depinganturque vel demoliantur. Et tres alie cappelle erunt sumptibus patronorum depingende et decorande in spatio quatuor mensium, alias assignentur iis qui predicta voluerint esequi, et ab eis removeatur quedam sassorum congeries».

Dopo la severa ispezione, i lavori furono intensificati così da realizzare finalmente la solida struttura a navata centrale voltata a crociera raffigurante suggestivamente la volta stellata e pavimentare la navata e le cappelle con grandi lastre di pietra intercalate in seguito dalle tombe datate tra il XVII e il XVIII secolo.

La prima cappella a cornu Evangelii, superata una grata lignea a graticcio di notevole fattura con l’iscrizione Rosarii Sacellum, vanta la pittura parietale dell’Annunciazione eseguita da Bartolomeo Torresani intorno al 1550, dunque uno dei pochi elementi decorativi già presenti nella chiesa di Santa Maria de Alabro al tempo della Visita Apostolica post tridentina.

Si tratta di un’immagine devozionale impaginata tra due piastrini, divisa all’incirca a metà dal fusto di una colonna che separa lo spazio da un loggiato aperto su un panorama in cui si ravvisano i dettagli propri dei paesaggi sabini all’interno domestico, con il letto a baldacchino ordinatamente composto con coltri e tendaggi rossi e verdi.

Nel riquadro di sinistra, in alto è raffigurato l’Onnipotente che, in una mandorla versicolore sostenuta da un volo di angioletti, invia benedicente la colomba dello Spirito Santo.

La parte centrale è occupata dalla monumentale figura dell’Arcangelo Gabriele, inviato dal cielo fino alla dimora della Vergine.

L’Arcangelo indossa una tunica verde con una sopravveste ed una mantellina aranciata, abilmente rigonfie a conferire all’immagine gli effetti del volo, evocato dalla folta capigliatura trattenuta da una coroncina di fiori e dalle bianche ali tese.

Nella mano sinistra, Gabriele tiene un giglio da consegnare a Maria, la mano destra è levata in un gesto perentorio di benedizione e di acquiescenza.

Nel riquadro di destra, si compie la storia dell’Incarnazione.

Maria, colta di sorpresa mentre prega al suo inginocchiatoio, il libro dei Salmi nella mano sinistra, si volge verso l’Arcangelo con il capo chino, lo sguardo basso in atto di obbedienza.

Nella cappella a cornu Epistulæ è conservata una Madonna con il Bambino del XVIII secolo con la sua macchina processionale: le raffinate vesti ricamate celano il semplice manichino, facilmente sostenuto a braccio dai portatori della confraternita.

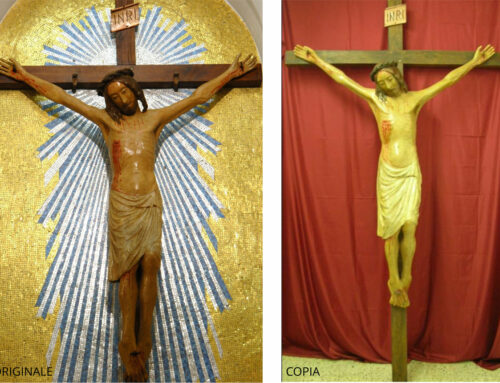

Al centro del presbiterio, dietro l’altare maggiore con il bel Crocifisso settecentesco resta l’apparato ligneo con colonne e paraste in finto marmo. A cura di Ileana Tozzi.

Clicca sull’immagine per ingrandirla

Pittura parietale dell’Annunciazione eseguita da Bartolomeo Torresani intorno al 1550