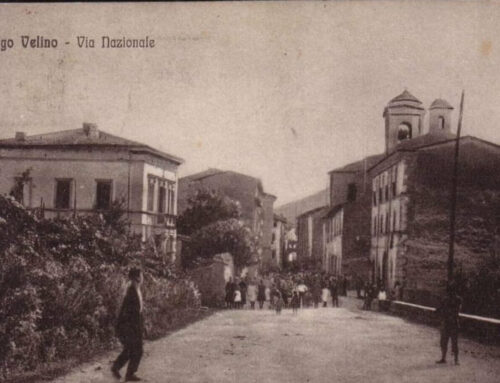

Uno dei più antichi siti della valle del Turano, Paganico non deve il suo toponimo – parafrasando Dante – al tempo degli Dei falsi e bugiardi, ma alle caratteristiche del pagus ben coltivato e ricco di armenti.

Nel territorio, restano testimonianze archeologiche interessanti, tra cui la Pietra scritta parte integrante di una tomba dedicata alla gens dei Muttini.

Nell’inventario del Regesto Farfense, crocevia tra la valle del Turano e il Cicolano, Paganico è documentato già nell’anno 892.

Nel Registro delle chiese trascritto da monsignor Saverio Marini vescovo di Rieti dal 1780 al 1812, malauguratamente disperso, nel 1398 era già ascritta a Paganico la chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari.

La Visita Apostolica post tridentina di monsignor Pietro Camaiani vescovo di Ascoli Piceno datata al 9 febbraio 1574 rimarcava che il Castrum vulgo Paganico era feudo dell’illustrissimo signore Alfonso Cesarini al quale spettava tenere in modo congruo la chiesa parrocchiale curata in spiritualibus dal cappellano don Sebastiano Alessandri.

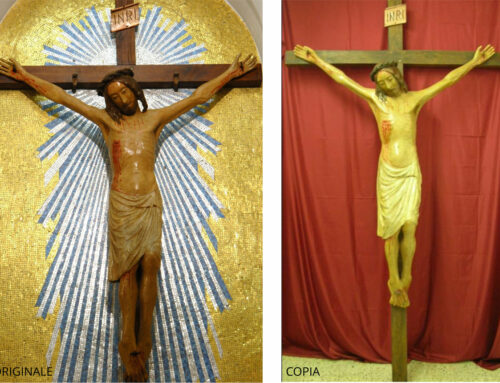

Bisognava rifare il tetto, chiudere a chiave la porta, pavimentare l’aula, sistemare le pareti a calce, dotare con una cornice di legno l’altare, dipingere il presbiterio con le sacre immagini del Crocifisso, della Madonna e del titolare della chiesa San Nicola di Mira e di Bari.

Anche il tabernacolo era malmesso, intimando che nel termine di due settimane almeno fosse dotato di una pisside d’argento.

Quanto ai paramenti, prima di Pasqua il cappellano avrebbe dovuto avere la casula, il manipolo, la stola di tessuto di Fiandra nei vari colori liturgici.

Non sappiamo quando e come don Sebastiano, con il supporto economico di casa Cesarini, riuscì nell’intento di soddisfare le richieste del Visitatore che dal 1573 fino al 1574 ispezionò gran parte delle Diocesi della bassa Umbria per verificare lo stato di attuazione del Concilio di Trento in materia liturgica, artistica ed architettonica.

Di sicuro, durante il secolo XVIII la chiesa di San Nicola di Bari a Paganico fu ricostruita e fundamentis, dotata del suo campanile, allestita all’interno degli ordinati altari laterali dedicati alla Madonna del Rosario ed alla Fuga in Egitto con le tele ottocentesche ricordo dei committenti della famiglia Mattei, il luminoso presbiterio e l’altare maggiore profilato di stucchi.

Nell’aula e nella sagrestia restano svariati reliquiari, per lo più realizzati in lamina lavorata a sbalzo, in cui restano i cartigli che documentano la viva devozione popolare, dagli apostoli Pietro e Paolo, Giacomo maggiore e minore, Andrea e Taddeo, Filippo e Simone, fino ai Santi del territorio, San Balduino cistercense, abate di San Matteo e di San Pastore, la beata Colomba compropettrice della nostra Diocesi, San Felice da Cantalice. Particolare devozione merita Sant’Emidio vescovo e martire, protettore contro i terremoti.

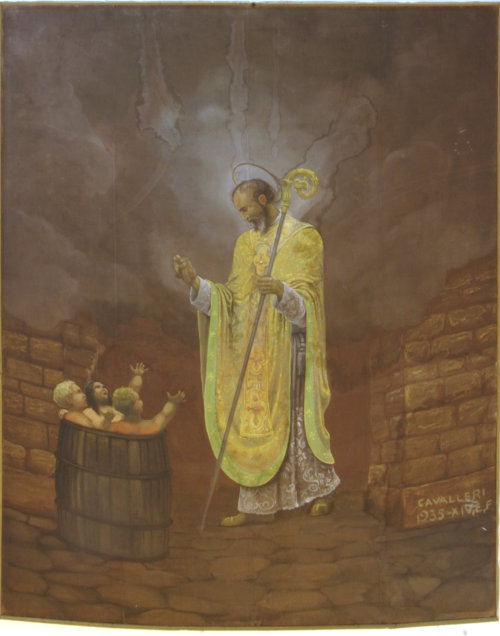

Non poteva mancare una reliquia di San Nicola titolare della chiesa parrocchiale di Paganico, a cui ancora fu dedicata la grande tela di cm. 200 x 150 ancorata al soffitto, datata e firmata CAVALLERI/1935 XIV E. F. con il miracolo del Santo che secondo l’agiografia resuscita i tre fanciulli.

A Paganico, sono ricordate le festività della Madonna di Marzo e della Madonna del Rosario la prima domenica di ottobre, San Giovanni il 29 agosto, San Giorgio il 23 aprile.

Per quest’ultimo, insieme ad un reliquiario secentesco a sfera, viene portato in processione il monumentale San Giorgio a cavallo che sconfigge il drago.

Resta attiva la confraternita della Buona Morte, iscritta al n° 80 nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Rieti. A cura di Ileana Tozzi.

Clicca sull’immagine per ingrandirla